ソルボンヌ大学 北里 梨紗

2018年8月25-29日、ドイツ、ミュンヘンにてESC (European Society of Cardiology)の学術総会が開催された。

本稿の題名は直訳すると「黄金のESC」となる。初めに仏語でふと思いついたのだが日本語で書くとどうも野暮ったく感じてしまうのは、まだ我が母国語の美しさを十分に理解できない自らの未熟さ故である。それでも今回は、口にすると旋律を奏でているようその響きを尊重して仏語のまま残したい。

私にとって本総会が「黄金」であった理由を述べて行きたい。まずは、言うまでもなく我等北里大学医学部循環器内科チームの学術的な活躍が眩いばかりであったからだ。

年に一度開催されるこの総会は、採択率が年々厳しくなり、世界的に重要な研究データも数多く発表される、心臓血管分野において世界で最も人気が高い学会と言っても過言ではない。

|

写真1 阿古教授を囲みまずは皆でビールで乾杯!! 写真右回りに深谷英平先生、及川淳先生、 西成田亮先生、阿古潤哉教授、片峰正皓先生、筆者 |

我々の医局からは、深谷英平先生、及川淳先生、鍋田健先生そして西成田亮先生の各先生より、計5演題が採択された。鍋田先生と西成田先生は、ポスターセッションの中でも厳選され、口頭発表時間も用意されるmoderated poster sessionへの選出となった。また発表者が4人であるにも拘らず演題が5つであるのは、西成田先生においては2演題の採択となった為である。写真中の片峰正皓先生は阿古教授よりご推薦いただいた「cardiologist of tomorrow」というなんとも粋な名前の枠での参加である。

論文化前であるため(さらに私の文章はいつも長いと一部に不評なため)、発表内容の詳細を書くことは避けるが、及川先生は心房細動患者における心拍数及び心不全の関係、鍋田先生は両心房リモデリングと心房細動を有する心不全患者の心血管イベントに関して、深谷医局長はカテーテルアブレーション後の持続性心房細動患者におけるFibrillation cycle lengthについて、西成田先生は1. 犬の心房細動モデルにおけるSGLT2阻害薬の効果、2. Device-detected atrial episodeのburdenと心不全イベントの関係について、どれも大変素晴らしい内容の発表であった。

|

|

| 写真2 及川淳先生のポスター前にて |

写真3 鍋田先生のポスターのご発表 |

|

| 写真4 西成田先生、セッション内一位受賞、おめでとうございます!! 庭野准教授ご夫妻も応援にいらっしゃってくださいました。 |

今回発表された注目すべき臨床トライアルの結果としてはやはりPhaseIII ATTR-ACT trial及びPhase III MITRA.frであろう。これらは発表後直ちに論文化されている :Maurer MS et al. N Engl J Med 2018, Obadia J-F et al. N Engl J Med 2018.

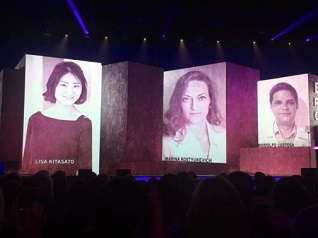

さて、何故私が発表もしていない気楽な参加者であるにも拘らずこの原稿を書かせて頂いているか・・・私も少しはESCにおいて学術的な分野での活動が認められた為である。現在、私はパリのソルボンヌ大学の理学部を拠点として留学生活を行っているが、同大学でのプロジェクトがESC research grantを受賞し、この度学会の授賞式に招待して頂いた。プロジェクトの内容は「心不全モデルにおける予備血管新生された3D心筋シートの効果」である。よって、恥ずかしながら、今回初めてESCのオープニングセレモニー(Inaugural Session)に参加させて頂いた。全く飽きを感じさせない豪華でスピード感のある演出はさすが欧米、まさにショーであり、学術集会にも拘らず気分の高揚が止まることはなかった。セレモニー中は、私は教科書でしかお名前を拝見したことのない、循環器分野において革新的発展を築かれてきたPr Braunwaldのスタチンの歴史についてのご講演を拝聴する貴重な機会にも恵まれた。セレモニー後はProfessional member’s loungeに移動し、ESCの会長であるPr Baxとご挨拶させて頂き、さらに受賞メンバーで記念写真を撮影して頂いた。

しかし、私が気楽な参加者であったことには変わりなく、発表者の皆様に心より敬意を表する。

|

写真5 オープニングセレモニーでのESC research grant受賞者の紹介。 |

|

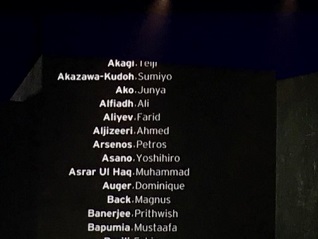

写真6 本年度の新規Fellow of the ESC。 阿古教授のお名前がしっかり紹介されています! |

「黄金」、別の大事な所以は阿古教授が新規ESCのFellowとなられたことである。オープニングセレモニー、学会のプログラム中でも勿論堂々とお名前を紹介され、世界的な活躍の場を次々と広げていらっしゃる教授が科のトップでいらっしゃることに医局員一同心より感謝しなくてはいけない。

|

| 写真7 ESCに来たら恒例の「ESC」前での撮影。 鍋田先生の顔が後ろのハートと化すくらい赤いのではないかと心配しましたがきちんと写っていました。 |

そろそろ、学会外の活動、つまり「社会科見学」の話も書かねばならない。そう「黄金色」、「ミュンヘン」・・・この二つのワードより別のもの想像する者がいるだろうか。そう、我々がビールという黄金の飲み物に行き着くことは運命であり必然だったのだ。(私がパリより到着後)まず手始めに学会場の外に出て教授とともにテラス席で昼食を頂かせて頂いた。ソーセージ、シュニッツェルを頬張ると、ビールは自然とどんどん進み、蜂が異常に我々にたかってくる以外(また及川先生がその蜂を教授と話している私に向かって指で飛ばしてくる以外)は最高な昼食となったが、何故かそこで我々は自ら過酷な目標を設定することとなる。「滞在中に一人ビール10Lを飲み切る」。その後夜はかの有名なホッホブロイハウスに社会科見学に行き、真面目な我々は着々とノルマを達成していった。

|

写真8 こちらも恒例!ESCの医局お食事会。 |

某日、ザルツブルグへの遠出も叶った。幼少期のヨーロッパ在住中の夏をほぼ毎年この地で過ごしていた筆者は行く前より胸が高鳴っていたが、実はミュージカルのオープニングで泣いてしまうほどサウンド・オブ・ミュージックの大ファンであるという医局長が横で誰よりも感極まっていらっしゃったのを私は見逃さなかった。ザルツブルグでのローカルビールによるノルマ達成もだが、ドレミの歌に出てくるミラベル宮殿での各音符のスポットと我々が考案した新しい音符のスポット「片峰先生のソの#」の撮影も忘れなかった。

|

写真9 ザルツブルグへ遠足。 ミラベル宮殿にて。この噴水はサウンド・オブ・ミュージックのドレミの歌の「ラ」のシーンで使われた場所です。 |

医局長は我々より一日早く日本への帰国の途に着き、全員最後の昼食を再びッホブロイハウスで取り、その後医局長は普段よりランクの低いクラスでの飛行等悪条件に苦しみながらも目標を達成されたと報告がきた。「初志貫徹」、医局長以外にこれがピッタリな人間はあの瞬間はいなかったと確信し、胸が熱くなった。

我々の社会化見学も終盤に近づくと段々とドイツ料理以外のものを求めるようになった。最終日に行った我が友人お勧め中華料理屋さんは絶品であったが鍋田先生の完璧(と思われる)な中国語の会話スキルと読解力にも驚いてしまった。同期である筆者も知らなかった才能である。ただ、回鍋肉は日本語と全く同じ発音であることが分かり大きな糧となった。

ところで、私も気楽な参加者であったが、もう一人発表がなく気楽な上、偽名で学会に登録していたメンバーがいる。片峰先生のバッヂを良く見てほしい。苗字がKitasatoとなっている。まるで私の親族である。「何故Kitasatoで登録したの?」と聞くと「ファミリーネームと書いてあったので」と言われた。返答が益々意味不明である。どう考えても彼のファミリーネームはKatamineでしかない。しかし、医局長が「それだけ医局のことをファミリーだと思っているんだよ」と素晴らしい発言を口になさった。実は私も今回の学会でそれを痛感し、感銘を受けたのだ。留学してからというもの、幸い世界でもその分野においてトップ争いをしている基礎研究のラボで以前より働かせて頂いていたこともあり、まずあまり論文化前の発表には消極的なことも多く、演題提出を許可される学会も限られている。また、これは良い点でもあるのかもしれないが、仕事とプライベートとは完全に分かれているので学会場でたまたまラボのメンバーに会うことはあってもそれ以外は特に接点もなく、基本的にプレゼンテーションにもほとんど誰も来てくれない・・・何か受賞しても事後報告である。私は今の留学先に大変感謝しているし、メンバーも心から信頼しているので何も不満はないのだが、いつしか、学会とは、一人で好きなセッションを下調べして聞き、空いた時間に一人で観光に行くものだと思っていた。しかし、今回、全員で全員の発表を見守り、受賞を祝い、お酒を飲み、遊びに行き、笑い合い、助け合い、「仲間って良いな」と心底思った。「急変している患者さんがいれば担当でなくても当直でなくても全員で戦い抜き、ひとつの崇高の目標のためなら自然と助け合う戦友」そんな雰囲気が大好きで循環器内科に入局したことを思い出した。

|

写真10 苗字の登録名が明らかに間違っている片峰先生と本名を登録した筆者。 |

循環器内科医となった頃の初心も取り戻し、最後にノルマ達成のため500ccのビールを一気飲みし、気持ちと涙以外のものも溢れそうなのを押さえながら私はパリ行きの電車に全力で駆け乗った。再び、戦いの地へ・・・しかし私には「待っていてくれる仲間」がいる・・・これ程心強いものはない。

ちなみに医局長と私と以外、ノルマは達成されたのか報告がない。来年のESCはパリだがシャンパーニュ10Lとともにまとめての報告を期待している。

最後に、ESCに拘らずいつも大変お世話になっている阿古教授、こんなにめんどくさい私とずっと行動を共にしてくださった深谷医局長、及川先生、鍋田先生、西成田先生、片峰先生、本当にありがとうございました。グラント受賞にあたっては、現ソルボンヌ大学の私のボスであるAgbulut教授はもちろん、推薦状を書いてくださったMenasché教授にも心より感謝申し上げます。そしてたくさんのミュンヘン情報を教えてくれた大切な友人にも改めて感謝したいと思います。皆様ありがとうございました。来年、私も演題を出せるように頑張りますのでパリで会いましょう!

バックナンバー

奨励賞の受賞

2023年06月

2023年度 第25回北里大学医学部循環器内科学 同門会

2023年06月

The 2023 WAEL AL MAHMEED Global Leadership Instituteに参加して

2023年05月

新入局員紹介

2023年04月

2022年度プチ壮行会

2023年03月

第15回植込みデバイス関連冬季大会レポート

2023年02月

「日本先天性心疾患学術集会2023年 in 愛媛」

2023年01月